As Leis da Física

A investigação de Luísa Jacinto tem-se desenvolvido na tensão exata de um fio de Ariadne, explorando os suportes da pintura, a qualidade do plano, a interação entre o desenho da linha e a sensação da cor. Repartindo-se entre a obra de escala reduzida e a pintura de grande formato, entre a evocação da figuração e os valores da abstração, entre a opacidade e a translucidez – remontando à nossa visão primeva que compreende a luz e o colorido, antes do discernimento das formas –, entre o materialismo e a espectralidade (o fantasma, o sublime, a espiritualidade), a artista explora em toda a extensão poética o arquipélago das regiões ambíguas da perceção.

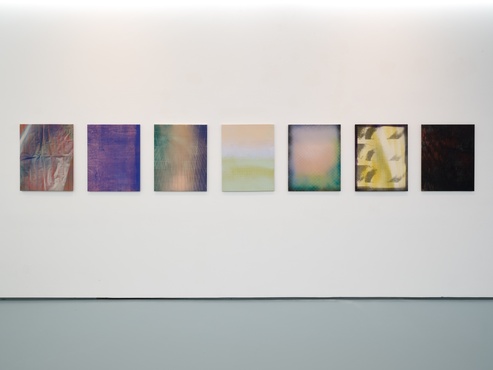

A partir das questões tratadas em Shining Indifference, a recente exposição da artista no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, Luísa Jacinto aprofunda em Solombra a reflexão ligada à interdependência entre o fenómeno da luz, a experiência da cor e o lastro das ausências. E não pode deixar de recordar Solombra, o derradeiro livro da poeta brasileira Cecília Meireles (“eu sou essa pessoa a quem o vento rasga, etc”, publicado em 1963, no ano anterior à morte da autora), na voz única com que devolvia límpida – em plena aventura moderna – a presença intensa das coisas vivas. Ou lembra ainda uma passagem em Vita Contemplativa de Byung-Chul Han que Luísa Jacinto me deu a ler, entre uma visita ao estúdio e outras partilhas. Num elogio do abrandamento do quotidiano na economia global, Byung-Chul Han cita Paul Cézanne a propósito do ofício fundamental do pintor: “Toda a sua vontade tem de se tornar silenciosa. Ele deve fazer calar em si todas as vozes do preconceito, esquecer, esquecer, fazer silêncio, ser um eco perfeito. Então, toda a paisagem será reproduzida sobre a sua chapa sensível à luz.”Nesta nova exposição que medita sobre a cor e a obscuridade, Luísa Jacinto cala em si as vozes e recebe-nos com um longo friso de pequenas pinturas engradadas, mudas, dispostas ao longo das duas paredes do corredor da entrada, num frente a frente. Os trabalhos realizados entre 2022 e 2024, todos inéditos, divergem na técnica (óleo, acrílico, spray, bordado) e no suporte (linho, algodão, tela de poliéster) mas versam repetidamente sobre as marcas que perturbam a lisura da superfície pictórica: riscos, vincos, tramas, amarrotado, espirros de tinta, picotado, linha costurada e a impressão gráfica de um motivo repetido como uma sucessão de fotogramas (num tela titulada Cinema). Cada tela reporta a um conflito sumário ou uma síntese dramática entre o plano, a textura e a sugestão da perspetiva; entre o carácter atmosférico (ou aquoso) e a concretude dos materiais. São micropaisagens de transferências, deslocações, deambulações como a nossa, acompanhando na cadência do passo o ritmo deste friso de dupla entrada.

Chegados ao centro da galeria, somos confrontados com uma sucessão de pinturas sobre membranas de borracha suspensas em tubos LED e redes resinadas, dispostas no vazio da sala, participando num jogo percetivo de diagonalidade aérea feito de aberturas, sobreposição e atravessamentos.

Na aproximação à pintura expandida (no sentido amplo de uma atividade pictórica plasmada na tridimensão dos objetos e do espaço), Luísa Jacinto instala os planos cromáticos – bifaces, tanto nas pinturas sobre membrana como nas redes – em estreito diálogo com a natureza dos suportes (no caso da borracha, guardando a memória do estado líquido original e matéria impregnada de pigmento que acolheu sucessivas camadas de cor, solventes e verniz, produzindo uma pintura autónoma relativamente à parede, consubstancial, indiferenciando frente e verso), a arquitetura específica do espaço que os acolhe (“fazer pintura com o espaço da galeria” descreve a artista) e o corpo do espectador convidando-o ao movimento em volta de cada pintura-objeto, na evocação da experiência da escultura.

Muito se escreveu sobre os “véus diáfanos” e uma certa volatilidade da pintura de Luísa Jacinto e – sem perdermos de vista a densidade meteorológica desta obra que evoca algum do temperamento do período tardio de William Turner – são outras gravidades – “sem tragédia” esclarece a autora –, os engendramentos desta obra na sua força motriz.

Antes de outras qualidades, Luísa Jacinto é uma artista da experimentação oficinal que investiga os elementos nas suas possibilidades, nos seus comportamentos no curso do processo criativo e nos seus limites físicos, decalcando a conduta do cientista na observação laboratorial. A concentração na idiossincrasia molecular dos suportes recorda o experimento com tinta contida pelo fio de chumbo “entre” vidros em La Mariée Mise à Nu par ses Célibataires, Même (1915-1923) de Marcel Duchamp, a obra seminal da pintura-objeto tornado paradigma da arte contemporânea. Se em Duchamp, a pintura sem rosto nem avesso se volvia em proto-instalação ao acolher no seio da representação a totalidade do espaço envolvente e a imponderabilidade das ocorrências (incluindo o estilhaçamento acidental com que a deu por “definitivamente concluída”), em Luísa Jacinto a translucidez da membrana de borracha (com a espessura de ínfimos milímetros que não vincam), os elementos em suspensão, a iluminação fornecida pelos suportes e as redes enquadram e reinterpretam todo o teatro da presença e da mobilidade dos espectadores. A pintura de Luísa Jacinto parecendo tratar de uma teoria das cores, interpela, sistematicamente, as pré-existências da arquitetura, o corpo dos atores e os pormenores da anatomia.

Contribuindo para a desmontagem ativa da superfície estável da pintura na tradição ocidental, a pintura-pele (a tela mole) e a pintura-rede (a teia ossificada) de Luísa Jacinto descrevem, além das insondáveis gradações da cor, a determinação do gesto tenaz do corte. E tornam manifesta a dura linha de sombra que divide a sensação cromática pela difração da luz, por um lado; e a laceração, a lâmina do golpe, a sutura por via do desenho, por outro. Solombra é, pois, um umbral de perceção, uma porta intangível para os mistérios da tactilidade do ato de ver e do desejo em ver com rigor para melhor compreender os sinais da pintura, o espaço sensível que engendra (imediatamente rítmico) e a condição estética dos seus limites materiais.

Se em várias das pequenas pinturas no friso da entrada observamos panos estirados que guardam os vestígios de dobras e vincos de um estado anterior, traumático e sem explicação, parecendo haver sido amachucados (ecoando as massivas chapas metálicas violentamente deformadas em oficina numa série de trabalhos anterior, onde Luísa Jacinto descobriu o termo técnico “tortura”), nas grandes telas em membrana de borracha, a dobra apresenta-se novamente como motivo insidioso, recordando o noção de pli (prega) com que Gilles Deleuze atualizou as forças intersticiais do momento barroco, em toda a combinatória de divergências, dissonâncias e polivalências da infinita “dobra sobre a dobra” que atravessa os tempos. Os tubos LED que sustentam as telas em Solombra (estrutura portante em várias obras no MAAT), dispostos paralelamente entre si, abrem agora um espaço interior à tela maleável e redobrada na sugestão da forma arquetípica do abrigo ou de uma para-arquitetura. Ou, pelo contrário, estes corpos aludem simplesmente a um estendal de lençóis lavados a secarem ao sol e batidos pelo vento nas varandas vizinhas à Praça das Flores onde Luísa Jacinto mantém o seu estúdio em Lisboa. Esta pintura precisa irmana as escalas do tempo, alertando para que tudo ecoa em tudo.

A memória dos estudos de cor na vaga de fundo do impressionismo que une Claude Monet e Joseph Albers aos valores da color field painting americana ou ao especialismo de artistas contemporâneos como Sam Gilliam ou Katharina Grosse redescobrem-se aqui na paleta tendencialmente arrefecida, corrosiva e de uma acidez cítrica (subjacente à coloração esmaecida da própria pele de borracha), anunciando a fluidez incontida da cor e a experiência da submersão. O aluvião, figura recorrente na reportório de Luísa Jacinto, prende-se ainda com a abstenção do gesto e da marca do pincel diluindo a fixidez renascentista, abstraindo da mão, resgatando a visão arcaica e movente da cor nos seus cambiantes, convidando à relatividade e ao relacional, na dissolução das formas.

Próxima da superfície do metal, da emulsão fotográfica e dos elementos solventes, entre a retensão no vazio e a queda eminente, resistindo significativamente ao registo fotográfico, o trabalho de Luísa Jacinto convoca a miragem, a trepidação, os reflexos e os arrastamentos, numa certa tradição do impressionismo moldado na sequencialidade industrial de uma nova condição do mundo em velocidade, desde a perceção moderna da paisagem através da janela do comboio à dispersão generalizada da visão na era da medialidade digital.

Nesta obra entre a languidez e a tensão, o fílmico e o quietismo, na dupla respiração a pausas certas entre circunscrição e abertura, as telas redobradas, a trama repuxada das redes, o carácter háptico das texturas e a volúpia das formas contradizem o primeiro grau em que aparecem e descrevem, antes, uma densificação da atmosfera, menos amena e intemporal. E, justamente, transhistórica.

Luísa Jacinto estuda as Leis da Física contra os a priori do olhar escolar e o freio dos sistemas culturais de perceção, constatando na carpintaria do fazer que a experiência é subjetiva, as realidades policentradas e as verdades contraditórias. E que é no lapso intervalar entre a evanescência dos ecrãs e a malha cerrada desta trama das matérias com as suas asperezas que identificamos afinal o lugar fundador onde radicam a potência bruta, o labor sem opinião e o tal “eco perfeito” (na expressão de Cézanne) da centelha do real. E – na desaceleração da atenção a que convida a obra de Luísa Jacinto –, as possibilidades vitais de uma certa experiência da vertigem, limpa e grave, pelo espectador errante.

João Sousa Cardoso